第一部分

春风漫卷书香至,师生共读启新思。2025年4月23日世界第30个读书日之际,北京市第八十中学开展以师生共读分享为重点的系列读书活动,高一、高二年级师生积极参与。

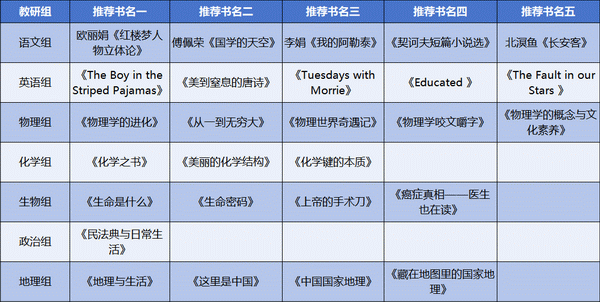

在“学科阅读育人”导向下,各学科组积极组织开展“师生共读一本书”活动,通过交流分享学科相关经典著作,师生在共读、共研中实现共同成长。

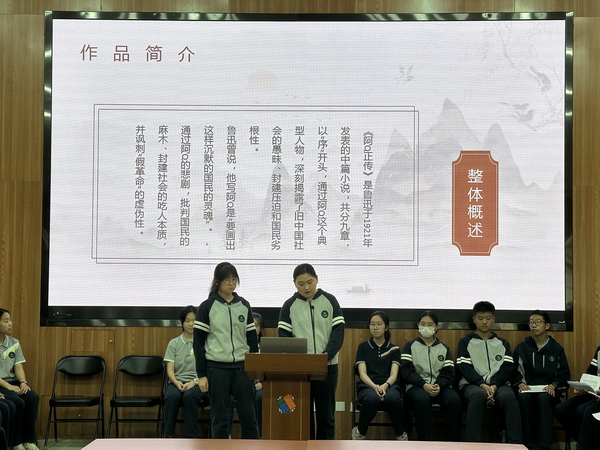

4月17日,“师生共读一本书:走进《阿Q正传》”高中语文学科读书活动中,来自选修课鲁迅作品选读的14名高一同学在阅读鲁迅中篇小说《阿Q正传》的基础上,从多个视角与在场师生分享自己对文学经典的理解认识。

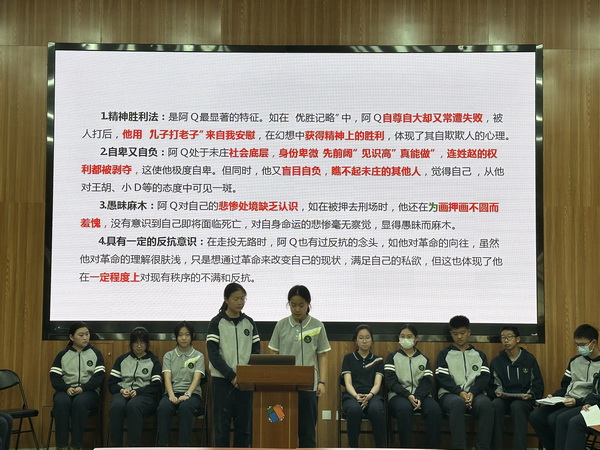

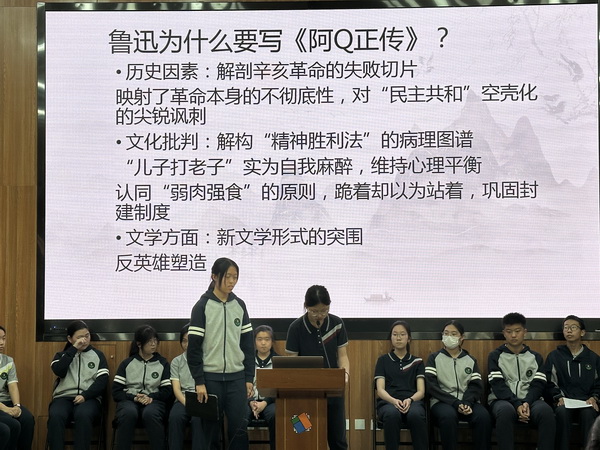

高一9班贾子墨、高一15班潘昱妍同学按照章节概述情节,对小说所涉人物关系进行梳理;高一11班孙鹤宸、郭芊芊同学从语言、动作、心理描写和对比手法的运用等角度,分析阿Q、赵太爷、假洋鬼子等主要人物形象;高一7班刘禹西、高一11班陈语涵同学充分关注并分析鲁迅在小说中的国民性批判、对精神胜利法的表达和对启蒙困境的思考;高一12班侯昕萌、高一13班卢泠煊同学从历史、文化、文学等角度思考鲁迅的创作动机;高一7班徐婧怡、高一17班张佳鑫对小说的细节描写和讽刺性、精准性的语言风格结合文本展开分析;高一8班余涵朵、高一15班吴希夷同学介绍相关学术研究文献,同时梳理了文献的重要观点;高一8班徐暖之、王叶同学结合当下,分享了自己对小说现实意义的思考。

语文组贾小林老师、傅馨瑶老师对同学分享进行点评,引导学生通过阅读鲁迅欣赏作品、触摸历史、认识当下。

4月25日,“师生共读一本书:《人体简史》”高中生物学科读书活动上,丘成桐少年班的师生通过书籍导读、主题读书感悟分享、互动交流等形式,与高中年级师生共同开展对人体奥秘的科学探索。

生物组焦点老师首先以《熟食革命》章节为切入点,结合进化与营养学知识,剖析了烹饪技术对人类演化的深远影响。

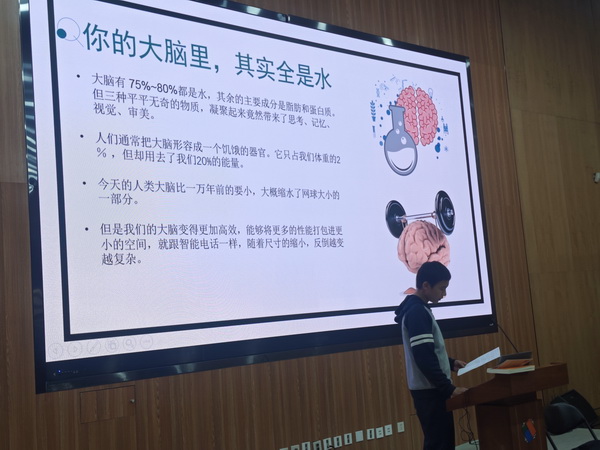

在学生分享环节,6位丘成桐少年班学生代表分享自己感兴趣章节的读书感悟:明泽同学在《人体的奇妙造价与生命密码》分享中,用化学元素和基因数据展现了生命的精密性;贺琨同学以“你的大脑80%都是水”为主题,用生动的比喻解构了大脑的复杂性,现场还通过“记忆碎片”游戏,让观众体验大脑信息处理的极限;子睿同学以《你和地球都是属于微生物的》为题进行分享,用数据向大家呈现微生物的作用,引发学生对人类是否真正主宰地球的热烈思辨;睿康同学“每天五次得癌症的机会”为题,剖析了癌症的进化悖论,并结合书中案例,探讨了癌症治疗中免疫疗法的前沿进展。

活动尾声,八十中学副校长、高二生物教师姚亭秀老师以“读书与成长”为题进行总结,寄语学生在阅读中感受科学思辨的魅力,永葆探索未知的热忱。

第二部分

在“午间诵读”活动中,高一2班的徐子晨、刘寒溪同学,高一3班的樊恩彤同学,高一8班的罗咏涵同学,高一14班的董馨语同学,高一16班的刘涵钰同学,分别在学校广播站朗读了季羡林的《听雨》、食指的《相信未来》、欧震的《月光下的中国》、冰心的《谈生命》、朱自清的《匆匆》、史铁生的《我与地坛》等现当代经典诗文片段。琅琅书声在午间的校园回荡,打动着每一位听众的心灵,而一篇篇经典诗文也正因为同学们饱含感情的朗读而焕发出新的力量。

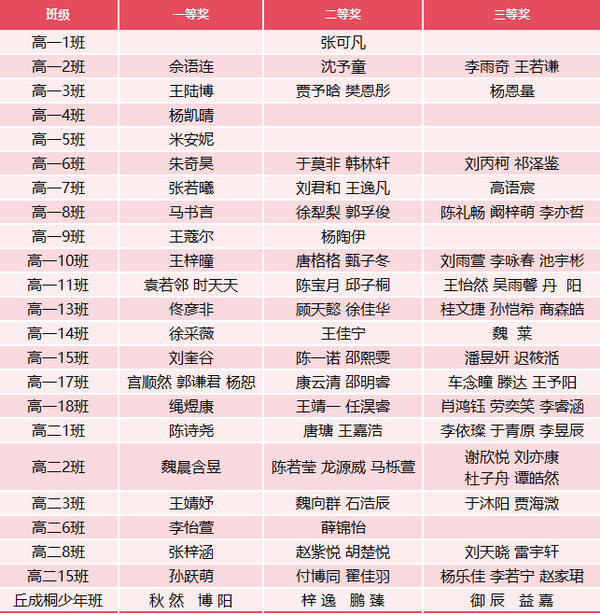

在整个读书月的活动过程中,高一高二年级的同学在老师的推荐和指导下,读经典,品诗文,在文学的海洋中涵泳,将自己的所读所思撰写为读书心得,记录下宝贵的思想火花。两个年级的同学们,共完成了数百篇读书心得,其中一百余份作品文质兼美,获得了学校颁发的奖状,其中的一些优秀作品,被发表在校刊专栏上。

第三部分

读后心得获奖名单

遇见“乡土”,品得纯真——读《乡土中国》有感(节选)

高一7班 张若曦

由于有亲人住在北京郊区的农村中,我从小就与乡村有许多交集:“回村”拜访那群有些陌生的亲人,呆立在一旁听家长和他们用陌生的京郊方言交谈,走在院中、屋内,看菜园、火炕、大锅、水泵……常常抱有好奇、疑惑,有时又生出厌烦、不解,却未曾清晰地聚焦、剖析这乡土的点滴。透过《乡土中国》,我重新真正遇见了这片土地。中国社会的基层是乡土性的。人们大多安土重迁,世代生活在同一片土地,从而对家乡、土地形成了特殊的情结。人际交往基于血缘和地缘纽带,人们生活在一个熟悉的社会,也是“熟人社会”,有代代传下来的传统和生活经验。而今漫步乡间,我所见景象仍与书中描述惊人相似。我与真实乡土的邂逅,便发生在这些文字中。……用全新的眼光再度遇见乡土,我明白,那紧邻的瓦房屋舍间、弥漫的烟火气中,藏着很深、很深的朴实与真情。

一场跨越时空的心灵对话——读《红楼梦》有感(节选)

高一7班 刘君和

在忙碌纷扰的学习生活里,书籍是我心灵的归处,而《红楼梦》则是这片精神天地中最瑰丽的宝藏,以其独有的魅力深深吸引着我,给予我无尽的感悟与启迪。……阅读《红楼梦》的过程,也是我不断成长和自我反思的过程。它让我学会了用心去感受生活中的点滴美好,珍惜身边的人和事;它让我懂得了人与人之间的情感是如此复杂而珍贵,需要我们用心去经营和维护;它更让我明白了人生的意义不在于功名利禄,而在于内心的充实和满足。在当今快节奏的时代,我们常常被各种信息和琐事所淹没,很难静下心来阅读一部长篇巨著。然而,《红楼梦》却有着一种神奇的魔力,它能让我们暂时抛开外界的喧嚣,沉浸在一个恢弘又充满诗意的世界里。《红楼梦》是一部值得反复品味的经典之作。它就像一面镜子,映照出人性的善恶美丑;又像一位智慧的长者,默默地给予我们启示和教诲。在未来的日子里,我还会继续与它对话,从它那无尽的宝藏中汲取更多的营养,让自己的心灵在阅读中不断得到滋养和升华。这场与《红楼梦》的心灵对话,将伴随我一生,成为我人生中最宝贵的财富。

知识的火种与现实的藩篱——读《上学记》有感(节选)

高一2班 王若谦

翻开何兆武先生的口述回忆录《上学记》,我仿佛穿越了时空的迷雾,触碰到了一个战火纷飞却精神丰盈的时代。在那个民族危难之际,一代知识分子踏上了属于他们的长征之路,在西南边陲的西南联大,捍卫着全中国高等教育的宝贵火种。……萨义德曾言,知识分子应是“搅扰现状的人”。这种精神在联大师生身上体现得尤为深刻。他们既能在课堂上探讨康德、斯宾诺莎和马克思,自由散漫、各抒己见,也会为闻一多遇害而走上街头,捍卫真理、影响时局。这种不为名却脚踏实地,正是当下我们亟需汲取的精神力量。三月晚自习的窗外,玉兰正在冲破春寒的束缚,傲然绽放。我的书桌上,左侧叠放着写满解析几何公式的草稿纸,右侧躺着字迹整齐的摘抄本——“自由不是逃离规范,而是在公式与诗行之间找到隐秘的通道”。此刻,我突然明白:联大学子们守护的不仅是几摞书籍的知识,更是永远能从字缝中看见星光、追求精神自由与独立的思想火种。

在黄土褶皱里寻找光——读《平凡的世界》有感(节选)

丘成桐少年班 秋然

最让我眼眶发热的,是那些细碎的温暖。少平放回郝红梅偷走的手帕时,或许口袋里两个冷馍会碰撞出清脆的响;润叶把攒了半年的粮票塞给少安时,手上或许还留着批改作业的红墨水;游手好闲的王满银从外乡带回的那包水果糖也许也在兰香和孩子们的掌心中化成甜丝丝的泪。这些在贫困夹缝中生长出的善意比任何宏大的叙事都更触动人心,就像路遥所写:普通人的灵魂如同溪流,虽不汹涌,却能默默浸润干涸的土地。

我觉得手中的书沉甸甸的,我们这一代不曾体会过“半碗稀粥分两顿喝”的滋味,少平在工地读完《牛虻》的那个夜晚可曾想过几十年后会有人在高楼中读着他的故事感慨万千。《平凡的世界》不展示奇迹,只讲述如何在满地荆棘中种出玫瑰。平凡从不是平庸的同义词,而是亿万普通人用汗水与热望织就的星辰。你看,每个时代都有在裂缝中追光的人。

学科教研组推荐书名